姓氏と家紋はどのように伝承されたか

現在日本には、約12万の名字があるといわれる。増加の原因は、武士集団の各地への移動と、本家から分かれた分家や庶流の別家が、本家と違う名字を名乗ったからである。

全国的な武士団の移動は、平安前期から始まった戦乱によって引き起こされた。その典型例が「源平の合戦」だ。合戦に敗れた平家の落ち武者たちは、全国のいたる所で身を潜め、出自を隠しいろいろな名字を称した。一方、勝った源氏の諸将や御家人たちは、その手柄と勢力に応じて平家の旧領に守護・地頭として全国に派遣されていった。

下総の千葉氏、下野の小山氏、常陸の小田氏、近江の佐々木氏、豊後の大友氏、薩摩の島津氏などがこれにあたる。

かれらは、任地で土着豪族の娘たちとの間に、多くの庶流を残した。当時の武家は、できるだけ多くの男子をもうける必要があった。一家一族の戦力を増強し、領地を拡大していくための跡継ぎと分家を増やすためだ。

かれらは、任地で土着豪族の娘たちとの間に、多くの庶流を残した。当時の武家は、できるだけ多くの男子をもうける必要があった。一家一族の戦力を増強し、領地を拡大していくための跡継ぎと分家を増やすためだ。

同族の分家は多いほど心強いが、名字は本家と違うものを付けた。支流は、発祥地(封地)の地名を名字として名乗った。これにより名字は、細胞分裂のように激増していった。当然「家紋」も分家・庶流と一族が増えるのとあわせて増大していった。

………

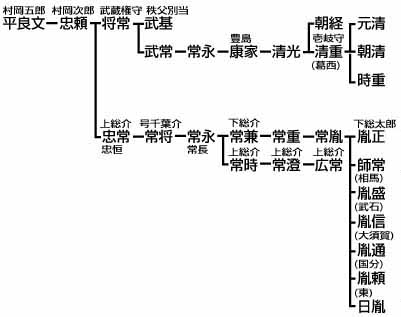

■系図: 千葉氏の分家の発生

●葛西氏伝

●千葉氏伝

●相馬氏伝

●国分氏伝

●大須賀氏伝

●東氏伝

|

天下の大姓「藤原」氏からは400氏・1300万人

藤原氏の主流は、朝廷の藩屏として奈良時代から1000年以上もの間、政権を握った。しかし、地方に下って土地の土豪となり、勢力を扶殖した支流も多い。かれらの大部分は武士化していった

。

藤原氏の主流は、朝廷の藩屏として奈良時代から1000年以上もの間、政権を握った。しかし、地方に下って土地の土豪となり、勢力を扶殖した支流も多い。かれらの大部分は武士化していった

。

中央の藤原氏が近衛・鷹司など公家の屋号や、一条・九条など本邸のあった地名を名乗って、とくに藤原氏を強調しなかったのに反して、地方に散っていった藤原氏はその出自えお知らしめるため、「藤」の一字を名字に付けて、ぞれを誇りとした。

例えば、伊勢の伊藤、加賀の加藤、近江の近藤、武蔵の武藤、遠江の遠藤、尾張の尾藤など国名によるもの、斎宮頭の斎藤、木工助の工藤、左衛門尉の佐藤・左藤、主馬頭の首藤、内舎人の内藤など官職名に因むもの、安倍と藤原で安藤、大江と藤原で江藤、海部と藤原で海藤など他姓との結合によるものなどがある。また、藤井、藤田、藤本、藤沢、藤岡など、頭に「藤」を冠した名字も続出した。

「藤」のついた名字は、およそ300氏あるといわれる。さらに藤を富士、不二、葛に改めた家もある。これらを、

含めると400氏以上になるという。日本の姓氏100位以内にも十氏が入っている。

………

■系図: 藤原氏の諸流

●公家の紋章の発祥

●公家家名表

|

姓氏・家紋は一族の歴史を語る象徴

家紋の数は、名字の増加にしたがって増加してきた、しかし、単なる模様のように、無制限に変化し不規則に増加してきたわけではない。そこには、おのずと変化のルールがあり、定型化されたパターンがみられる。

氏族には共通の祖先があり、本家・分家の区別がある。家紋はその氏族の標章であるから、分家も本家のそれを原型として、一部を変えながら受け継いでいった。

本家・分家、それぞれの家紋は同じではないが、一目みて似ていることがわかる。ちょうど遺伝のようなもので、自家の家紋から、氏族の同族関係やルーツが判明してくるといえよう。

例えば、「菱紋」ならば、名字はともかく。「武田氏族ではないか?」と見当をつけることも可能だ。ここに 一家相伝の家紋の真価があるとはいえないか。

例えば、「菱紋」ならば、名字はともかく。「武田氏族ではないか?」と見当をつけることも可能だ。ここに 一家相伝の家紋の真価があるとはいえないか。

姓氏と家紋は不即不離の関係にある。一族一門の繋がりと来歴を示してくれるシンボル、それが「家紋」なのだ。

資料:家紋の事典(真藤建志郎著:日本実業出版社)

|

|

戦場を疾駆する戦国武将の旗印には、家の紋が据えられていた。

その紋には、どのような由来があったのだろうか…!?。

|

|

人には誰でも名字があり、家には家紋が伝えられています。

なんとも気になる名字と家紋の関係を

モット詳しく

探ってみませんか。

|

|

どこの家にもある家紋。家紋にはいったい、

どのような意味が隠されているのでしょうか。

|

|

約12万あるといわれる日本の名字、

その上位を占める十の姓氏の由来と家紋を紹介。

|

|

|